7. Juni 2025

Dinge weniger persönlich nehmen Teil 1

Soziale Unsicherheit und der Denkfehler dahinter

Ein Kollege geht grusslos an uns vorbei. Eine Freundin sagt ein Treffen kurzfristig und ohne Erklärung ab. Was bleibt, ist ein schales Gefühl: Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich zu viel / zu wenig?

Es gehört zur menschlichen Natur, das eigene Verhalten in sozialen Situationen zu überprüfen. Sich zu hinterfragen ist nicht nur natürlich, sondern auch notwendig. Ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur sozialen Anpassung wäre ein gelingendes Zusammenleben kaum möglich.

Doch in unserer heutigen Gesellschaft fördern Faktoren wie die Vielzahl an sozialen Kontakten, die hohe Geschwindigkeit digitaler Kommunikation und die oft vage Ausdrucksweise in Kurznachrichten Missverständnisse und erzeugen so Unsicherheit. Wer etwa nur ein Emoji auf eine ausführliche Nachricht erhält, beginnt leicht zu grübeln, wie dies zu interpretieren ist. Mangels klarer Hinweise wird die Situationen oft als Ablehnung gedeutet.

Wenn das Grübeln beginnt

Soziale Unsicherheit entsteht nicht primär durch das Verhalten der anderen, sondern durch unsere Interpretation dessen. Menschen mit wenig Selbstvertrauen neigen dazu, unklare Situationen schnell auf sich zu beziehen:

«Sie hat nicht zurückgeschrieben – ich bin ihr wahrscheinlich nicht wichtig.»

«Er hat sich beim Meeting weggedreht – ich habe wohl etwas Dummes gesagt.»

Diese gedanklichen Rückschlüsse erfolgen oft automatisch und beruhen auf eingeübten Denkmustern. Dabei handelt es sich um typische Denkfehler, die zu übergeneralisierten, einseitigen oder schlicht unzutreffenden Schlussfolgerungen führen. Solche Denkfehler werden in der Fachsprache fundamentaler Attributionsfehler genannt. Die Folgen sind Gefühle wie Scham, Unsicherheit oder Ärger. Sie bewirken häufig einen Rückzug aus genau den sozialen Kontakten, die wir uns eigentlich wünschen.

Der Einfluss von Attributionsstilen

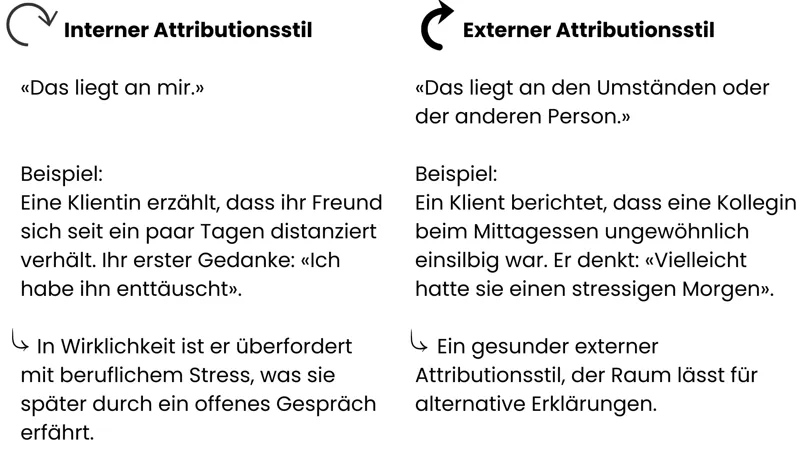

Wie stark uns solche Situationen verunsichern, hängt eng mit unserem Attributionsstil zusammen, also mit der Art und Weise, wie wir Ursachen für Ereignisse erklären. Dabei unterscheiden wir zwischen internem und externem Attributionsstil.

Ein negativer interner Attributionsstil kann auf Dauer zu einem schlechten Selbstbild führen und den Selbstwert schädigen. Der Wechsel zu einem flexibleren, realitätsnäheren Stil ermöglicht mehr Gelassenheit und Handlungsfähigkeit.

Drei Schritte, um Denkfehlern zu entkommen

Das Gute ist: Ein ungesunder Attributionsstil lässt sich erkennen und verändern. Diese drei Schritte können helfen:

- Beobachten: Werde dir deiner typischen Denkreaktionen bewusst. Welche Gedanken treten in welchen Situationen auf?

- Überprüfen: Gibt es auch andere Erklärungen? Was würde eine neutrale oder selbstsichere Person denken?

- Umlenken: Lenke deinen Fokus bewusst weg vom Grübeln hin zur Realität, z. B. indem du nachfragst, anstatt zu interpretieren.

Viktor E. Frankl

Achtsamkeit hilft, Distanz zu schaffen

Techniken wie Achtsamkeit können dabei helfen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion wieder zu entdecken. Wer lernt, seine inneren Impulse wahrzunehmen, ohne sich automatisch von ihnen leiten zu lassen, gewinnt emotionale Stabilität – auch in sozialen Situationen.

Ein Klient berichtete kürzlich, wie er sich nach einer vermeintlich abweisenden Reaktion seines Bruders nicht sofort zurückzog, sondern innerlich innehielt, tief durchatmete und dann nachfragte. Die Antwort: Der Bruder hatte schlicht Kopfschmerzen. Eine kleine Intervention mit grosser Wirkung.

Fazit: Dinge weniger persönlich nehmen

Letztlich geht es darum, das Verhalten anderer nicht sofort auf sich selbst zu beziehen, also Dinge weniger persönlich zu nehmen. Wer erkennt, dass viele Reaktionen anderer Menschen mehr mit deren eigener Tagesform oder inneren Prozessen zu tun haben als mit der eigenen Person, gewinnt emotionale Freiheit und Gelassenheit.

Unsichere Momente gehören zum Leben, entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Wenn du merkst, dass dich bestimmte Situationen immer wieder stark verunsichern, lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Welche Gedanken stehen dahinter? Welche Zuschreibungen machst du? Und wie gehst du damit um?

In meiner psychologischen Beratung unterstütze ich dich gerne dabei, solche Denkmuster zu erkennen, zu hinterfragen und neue, stärkende Wege im Umgang mit sozialen Situationen zu finden.

Melde dich für ein unverbindliches Erstgespräch. Ich freue mich, dich kennenzulernen.

Im 2. Teil zu «Dinge weniger persönlich nehmen» geht es darum, welchen Beitrag Unternehmen leisten können und welche Rolle dabei psychologische Sicherheit spielt.